⑨ 口唇裂・口蓋裂

口唇裂・口蓋裂の基本

- どんな病気?

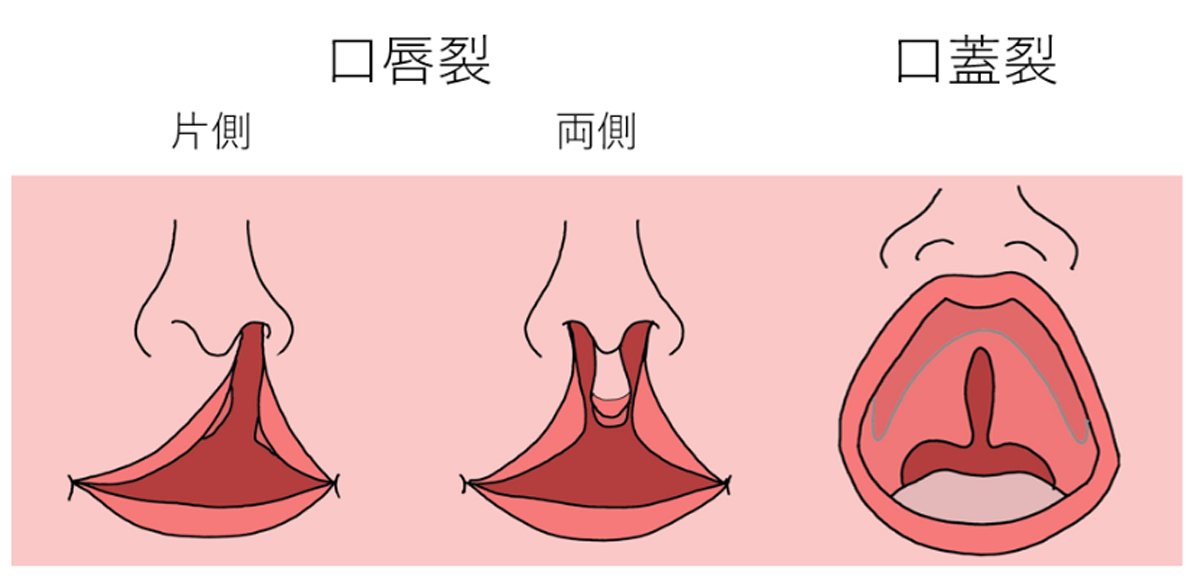

生まれつき、唇、歯ぐき、その後ろのうわあご(上顎)からのどちんこ(口蓋垂)にかけて裂けている(裂がある)赤ちゃんがいます。そのままにしておくとさまざまな障害を引き起こす生まれつき(先天性)の形の異常です。唇の裂だけの場合(口唇裂)、口蓋の裂だけの場合(口蓋裂)もあります。約2分の1は両方が同時に起こります。

まれに他の先天異常を合併することがあります。特有の合併症があるわけではなく、口唇裂だけの場合は一般より若干多く、口蓋裂があるとさらに合併率が増えるとされます。最も多いのは心臓で、心室中隔欠損、心房中隔欠損などの先天性心疾患を合併する可能性があります。ほかにも多指症や合指症などさまざまです。

- 原因は?

母親の子宮の中で卵子が受精してから、口唇は4週目から7週目、口蓋はその後12週目までに完成すると考えられています。この過程が不完全になってしまうのが口唇裂・口蓋裂です。遺伝については、75%の患者は家系にその人だけ、25%の患者は家系にも患者がいます。つまり一つの原因遺伝子があるわけではなく、25%にあたる患者でも必ず遺伝するとは限りません。「体質」のようなもので、専門的には「多因子遺伝」と呼ばれています。

- どんな困ったことがあるの?

口唇裂や口蓋裂があるとおっぱいを飲んだり食べ物を取り込んだりがしにくくなります。また、口の空気が漏れてしまうので、正常な音を作ることができず、ことばを話しにくくなります。そのほか、耳や鼻にも影響を及ぼし、歯並びが悪くなることもあります。

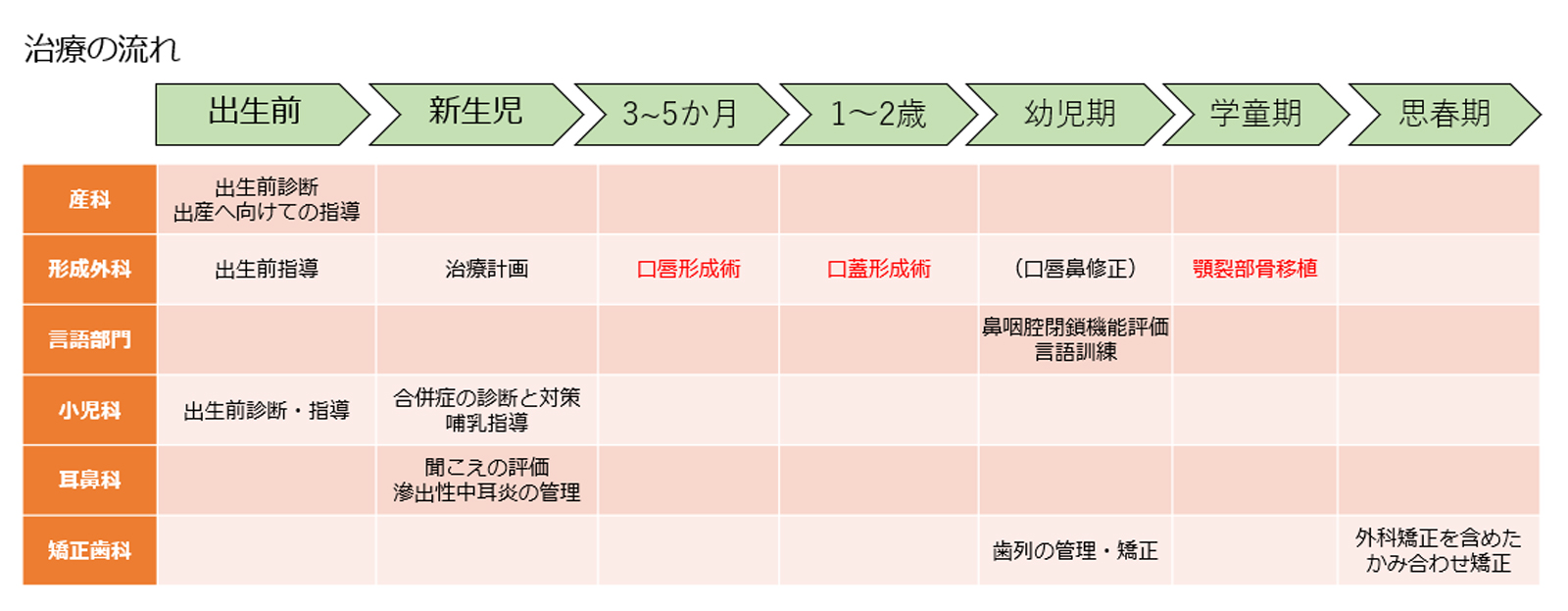

- どんな治療をするの?

唇の治療

唇は白唇と赤唇からなります。境界線はM字型で天使のもつ弓のような形であることからキューピット弓と呼ばれています。口唇裂があると、白唇と赤唇の裂部の組織が不足していることから、短縮しひきつれた形状となっています。口唇形成術では、ひきつれを延長し、なめらかなキューピッド弓のつながりを形成する必要があります。口蓋の治療

うわあごの筋肉が裂けていたり、軟口蓋が短かったりします。口蓋裂の手術では裂を閉じるとともに、筋肉の方向を治したり、軟口蓋を伸ばしたりします。鼻の治療

鼻も同様に床の部分の組織欠損があり、さらに鼻の軟骨も変形しているため、とくに鼻の穴の縁から小鼻(鼻翼)の部分が落ち込んだ形に変形します。手術ではそれを左右対称になるよう形を整えます。そのほか、術前矯正といって、特殊な装置を使って裂を狭くする方法を用いることもあります。

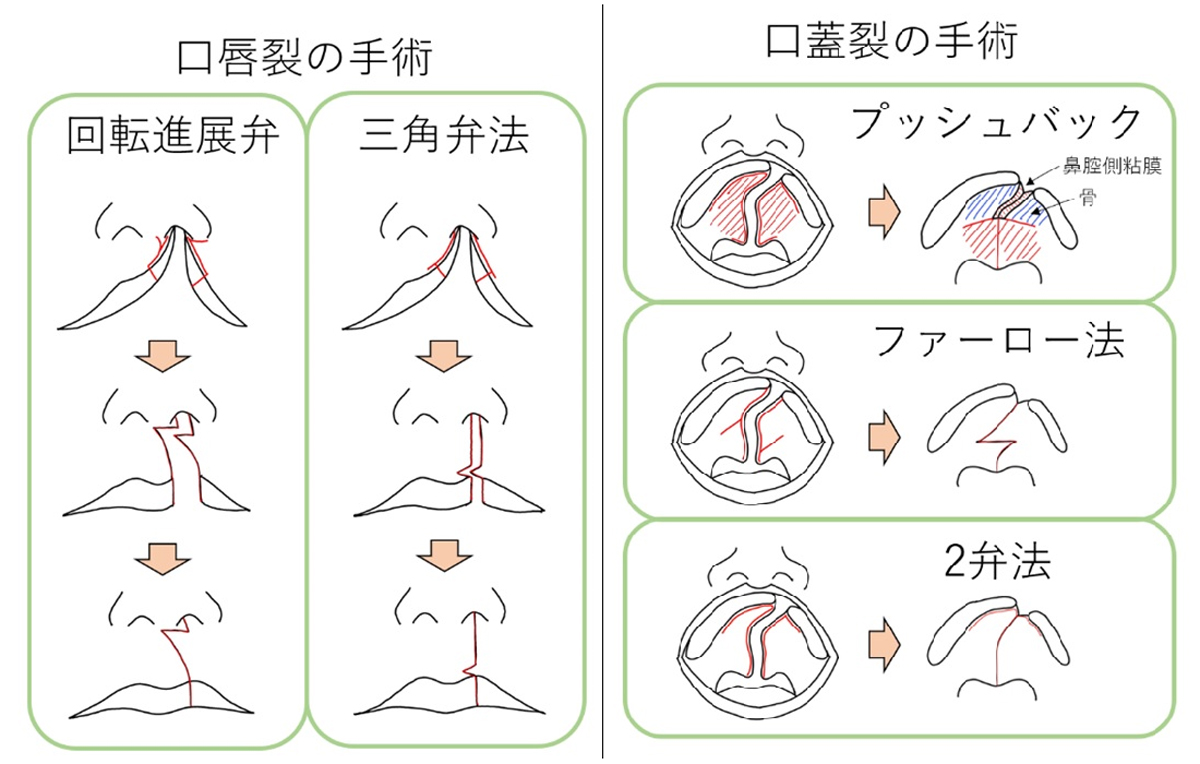

口唇裂の手術

口唇裂の手術は、生後3か月、体重6kgを基準に行われます。この頃になると首がすわり全身状態も落ち着き、口唇の大きさも大きくなり、手術をやりやすくなります。両側口唇裂の場合は同時期あるいは若干おくれて左右同時に行う場合と、片方ずつ行う場合があります。術前にはX線写真撮影、心電図、血液、尿などの一般検査に加え、合併症がないかどうか小児科などの診察を行います。

一般的な手術方法について

- 回転進展弁法(ミラード法など)

裂のない側の口唇を鼻柱の中央に向かって切離し、回転するように口唇を延長し、裂のある側の口唇を寄せて形成する方法です。鼻孔が狭くなる恐れがあります。

- 三角弁法(テニソン法など)

裂のない側の口唇の赤唇と白唇の間で切開を入れ、延長してできた三角形の部分に裂のある側から同じ三角を形成し延長する方法です。横から見たときの唇の反り返りを作成しやすい方法ですが、ときに、口唇が下がりすぎることがあります。

そのほかにもたくさんの手術方法があります。具体的な手術方法については、患者様ひとりひとりの口唇裂の状態に合わせ、形成外科医によるカンファレンスで手術方法を決定します。

手術翌日にはほとんどのお子さんは元気になるので、まず心配なことはありません。口唇の傷の処置は翌日から行います。処置方法については主治医から説明します。1週間前後で抜糸を行うことが多いです。食事についても特に制限はありませんが歯ブラシを使う場合には避けたほうがよいでしょう。口唇手術では1週間程度入院するのが一般的です。術後数か月は傷跡も赤く硬い状態となり目立ちますが、6か月を過ぎたあたりから目立たなくなっていきます。体質によっては赤く硬いままの状態(肥厚性瘢痕やケロイドといいます)が続く場合があります。その場合にはステロイド剤の外用(軟膏やテープ)やトラニラストの内服を行うことがあります。

口蓋裂の手術

1歳を過ぎると、赤ちゃんはことばを発しようとします。口蓋を正常な状態にしないままでは、空気から鼻から漏れるため、口腔の圧力を上げて発する音(パ行、マ行など)が出せず(例:コップ→オッウ)、構音障害と呼ばれる状態になります。そのため、そういう癖がつく前に手術をする必要があります。ただしあまり早くに手術を行うとうわあごに成長障害を与える可能性があるので、一般的には1歳から1歳半で行うことが多いです。口唇裂の時と同じように、術前にはX線写真撮影、心電図、血液、尿などの一般検査を行います。

一般的な手術方法について

- プッシュバック法(粘膜骨膜弁法)

硬口蓋と軟口蓋の組織を上顎骨と骨膜の間ではがし、中央に寄せつつ口蓋全体を後方に伸ばす方法です。上顎骨が歯列の内側で露出し、後の顎発育の与える影響が多いく、歯並びが悪くなったり、受け口(交叉咬合)になりやすいのが欠点です。

- ファーロー法

軟口蓋を三角形に切開し、Z字型に縫合することで、筋肉の形成と口蓋の延長を同時に行う術式です。言語成績、顎発育とも良好ですが、幅の広い口蓋裂などでは高度な技術を必要とされます。

- 2弁法

プッシュバック法と同湯に切開し、軟口蓋の筋肉を形成した後は硬口蓋粘膜骨膜弁を後方に移動せず、骨が露出しないように縫合する方法です。顎発育への影響は少ないですが、軟口蓋の後方移動が不十分のため、言語成績は少し劣ります。

そのほかにもたくさんの手術方法があります。具体的な手術方法については、患者様ひとりひとりの口蓋裂の状態に合わせ、形成外科医によるカンファレンスで手術方法を決定します。なお、口蓋裂があると中耳炎になりやすく繰り返す傾向があります。そのような場合、口蓋形成術時に鼓膜に穴を開け特殊な細かいチューブを留置することがあります。

口蓋裂の術後は、口唇裂の場合に比べ、手術が口の中だけにいろいろな注意が必要になります。今まで広く開いていた口腔が、手術によって狭くなるため呼吸管理が必要となります。痛みを和らげたり、分泌物を少なくする目的で薬の吸入を行うことがあります。手術後3〜4時間ほどで水分がとれるようになりますが、痛みによって飲めない場合には飲めるようになるまで点滴を行います。食事には注意が必要で、キャラメル、せんべいそのほかの硬いものや、イチゴ、ゴマ、キウイの粒が傷に挟まりそうなものは食べさせないようにします。傷が開いたりする原因になるからです。口蓋の傷の処置は特になく、溶ける糸で縫合を行うので抜糸も行いません。もし溶ける糸が長い間残っていて邪魔な感じがあったり食物がくっつく場合には抜糸を行います。口蓋裂手術では2週間程度入院するのが一般的です。